これまでずっと古文書で実態を追ってきたが、鳴海原を実際に歩いてみる機会が2度あったので、その際の感想を書き残しておこうと思う。

鳴海駅から北に向かうと、ぐっと坂が急になった途中に鳴海城関連の案内板が見える。円龍寺は、旧名『善照寺』といい、元々はこの丘陵の東端に位置していた寺院。鳴海城と根小屋城が分かれて表記されているのが少し不思議だった。

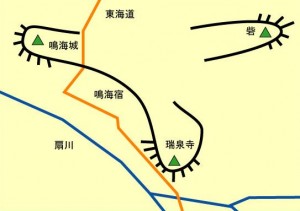

案内図をアップにしてみると、それぞれの位置関係が判る。近世の東海道は、鳴海城のある丘陵を迂回して北方に向かっている。

下の図は以前私が検討した、永禄頃の鳴海城。三方向に崖が張り出しているなか、唯一なだらかな稜線となっているのが北面である。

では現代の地形から上記は確定できるのか、実際に歩いて調べてみた。

↑鳴海城・根小屋城の間にある道路から、北方の成海神社方面を見る。道路の向こう側に小さく見える森林が成海神社。現在の地形は比較的なだらかに伸びており、もし北方からの攻撃を想定するなら堀切や土塁は必須だったと考えられる。

↑東にある善照寺砦跡に向かう途中、鳴海城のある西方向を撮影。10メートル程度の高低差があり、建物のなかった当時は城内を見通せただろう。ここから鳴海小学校ぐらいが最高所で、少し下って善照寺砦が現われる。つまり、善照寺砦と鳴海城は丘陵の両端にあって互いに見えない位置関係にあるということだ。

砦公園を出て更に東の相原郷を目指す。雨が激しくなってきたなか、ゆるやかに下っていくルートだ。鳴海側の方が若干ではあるが標高が高いように感じた。

相原郷は諏訪神社で折り返す。神社の裏には大形山と呼ばれる丘陵がある。ここまでは国道沿いに移動したが、ここからは鎌倉道を通ることとした。

浄蓮寺を抜ける辺りは曲がっているが、比較的直進が多い。但し、鳴海に向かって右手が小高い丘になっていて、そこから側面を衝かれると厳しいだろうと感じた。丘の上には現在名古屋市立緑高校が建っている。大形山との連携次第だろうが、鎌倉道を移動中の部隊に攻撃をかけるには適した地点だ。

鳴海駅に一旦戻り、そこから南下して鳴海八幡へ。ひたすら平坦な地域が続くが、そのぶん東の丘陵地帯が目立つように感じられる。

更に進んで大高城。縄張りの構造はシンプルだが、本曲輪に相当する部分がかなり大きい。説明板によると史跡としての指定面積は40,613平方メートル。沓掛城址公園が約10,000平方メートル、鳴海城は非掲示だったので推定だが広く見積もっても12,000平方メートル程度。かなりアンバランスな印象がある。

周囲の春江院、津島社を巡ったが、大高城は東側の丘陵地からだと見下ろせることが判った。